「本を書く医師」が医学情報をわかりやすく伝えます

|

本を書く医師 Top |

翻訳力は国家競争力

|

翻訳力は国家競争力

こんにちは。キーウィです。

韓国の大学教授が新聞に面白い記事を寄稿しました。同国は国家競争力を高めるために英語教育に力を入れています。しかし、英語が苦手とされる日本と比較すると、経済でも、ノーベル賞受賞者数に象徴される基礎研究部門でも、大きく水をあけられている。なぜ日本は強いのか。

この教授がたどり着いた答えは翻訳力でした。教授はこう書いています。「日本は明治維新以後、政府機関に翻訳局を設置して、国を挙げて西洋の書籍を翻訳し、誰でも近代知識に触れられるようにした。これが経済発展や研究の推進力になって、多様な分野のノーベル賞受賞者を輩出するに至ったのだ」

実際の経済成長や基礎科学の発展には語学以外の要素も影響しますから、ちょっと乱暴な意見かもしれません。しかし英語力と翻訳力を対比させた視点は大変興味深いものです。

教授の言葉を補足するなら、日本の翻訳熱は明治時代に始まったわけではありません。江戸時代には既に英語だけでなくオランダ語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語など、当時のあらゆる先進国の書物を積極的に輸入し、翻訳していました。鎖国していたといっても、基本的にはキリスト教に関連する事物が対象でしたから、学問書にはほとんど規制がなかったのです。

さらに遡れば、古くはシルクロードを経由して書籍を含む宝物がもたらされましたし、遣隋使、遣唐使は多数の書物を持ち帰りました。独力で大陸に渡って難解な仏典を授けられて帰国した僧侶もいます。

そしてこれらの書物は当然ながら国内で完全に翻訳され、学者や為政者はもちろん、時代が下ると庶民も目にできるようになっていました。真面目で勤勉な国民性ゆえ、翻訳も徹底的に行われ、日本語を習得すれば世界中の書物が読めると言われたほどでした。

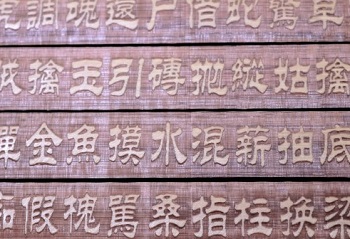

中国語を理解するための実用的な訓読法も開発されました。訓読は漢文を日本文に読みかえて理解するための技術で、早くも聖徳太子の時代から行われ、奈良時代末期になると正式な文書や資料が現れます。

例えば有名な 「虎穴に入らずんば虎児を得ず」 という言葉は、原文では 「不入虎穴 不得虎子」 と書きますが、これを一定の規則に従って書き直すと日本人にも意味が分かるようになります。

(不レンバ入二ラ虎穴一ニ、不レ得二虎子一ヲ)

だから訓読法さえ知っていれば、今の中国大陸にあった国々の人とは筆談で意思疎通することができました。

考えてみれば、重要なのは外国語そのものではなく、外国の知識が記載された書物であり、その知識です。個人的な楽しみや社会的な必要性から英会話を学ぶのは素晴らしいことではありますが、実用面を考えると、会話力より読解力を磨く方が重要でしょう。

これは、読解力があれば自力で書物から情報を選び取れるからです。学校英語が読み書きを重視しているのは、日本が歴史的経験から得た知恵でもあるのです。

さらに言えば、優れた翻訳書が自由に入手できるなら、英語なんて分からなくてもいいんです。その分のエネルギーを事業や研究に振り向ける方が有効でしょう? あの教授が言うように、国全体に翻訳力があれば誰もが世界で戦えます。どうですか、翻訳って、素晴らしい仕事だと思いませんか。