「本を書く医師」が医学情報をわかりやすく伝えます

|

本を書く医師 Top |

文章の流れを生むには

|

文章の流れを生むには

こんにちは。キーウィです。

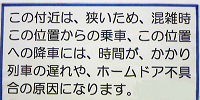

この写真は、ときどき利用する地下鉄のホームの張り紙です。読んでみて、いかがですか?

読点、いわゆる 「点々」 が多いですよね。こういう注意書きなら、見かけが多少おかしくても意味さえ通じれば十分かもしれません。しかし作家はもちろん、翻訳者も含めて、文章を書くことを仕事にしている人が「いかに書くか」 について理詰めで考えていくと、必ず突き当たるのが、この読点の問題だと言われています。

どこに打つか、どういう時に打つのかわからない、というのですが、これについて文学者の本多勝一氏が著書の中で文法的な原則をいくつか示しています。現在でもこの本多理論の信奉者は多いようです。

その一方で、例えば、作家の藤本義一氏は 「小説や随想を書くときは今も手書きだ。(中略) 手で書いたら息継ぎで点を打つから文章にリズムが出る」 として、文法的な理屈に頭を悩ませたことはないと述懐しています。おそらくは、体に染みついた経験の蓄積や、文学的な美意識から生まれた独自の秩序に基づいて打っているのでしょう。

私は 「本多理論」 を読みはしましたが、失礼ながら印象に残っていません。しかしその著作の中で、なるほど!と思った箇所がありました。「読点は大切だ。無意味な打ち方はするな。打つ以上は、なぜここで打ったのかを説明できなければいけない」 という部分です。

そうなんです。みんな概して 「打ちすぎる」 んです。冒頭の地下鉄の掲示は極端としても、読点が多いと集中がぷつぷつ途切れて、リズムや流れが感じられなくなるような気がしませんか。そもそも、墨で紙に縦書きしていた時代には、読点は存在しませんでした。

日本語には漢字と仮名があるので視覚的リズムが生まれやすいうえに、手書きであれば、文字に大小をつけて意味の切れ目を表したり強調したりできるからです。

日本語が本来持っている美しさを生かすには、読点を打つ場所を吟味して、どうしても外せないところにだけ打つ。これにより文章の流れと勢いを最大限生み出すことができるはずです